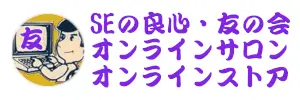

銀河鉄道999(集英社)

タグ:展示, 文庫, き, 銀河鉄道999, THE GALAXY EXPRESS 999, ノベライズ, 若桜木虔, 集英社, コバルトシリーズ, 1979(昭和54)年

銀河鉄道999

詳細情報

| 巻頭カバー | 父と母を機械伯爵の |

|---|---|

| 目次 | 第一章 銀河 第二章 タイタンの老いた戦士 第三章 迷い星 冥王星を出て 第四章 トレーダー分岐点到着 第五章 要塞遊星時間城の崩壊 第六章 機械化母星帝国の王女 |

| 奥付 | 銀河鉄道999 1979(昭和54)年08月15日 第1刷発行 1983(昭和58)年03月30日 第21刷発行 |

| 著者 | 若桜木虔 |

| 原作・監修 | 松本零士 |

| 発行者 | 堀内末男 |

| 発行所 | 株式会社 集英社 〒101 東京都千代田区一ツ橋2-5-10 電話 東京(230)6171(販売) (230)6268(編集) |

| 印刷所 | 凸版印刷株式会社 |

| 定価 | 340円 |

| 備考 |

購入

出版書誌データベース

コラム

「文庫」といった意味では、やっと本当の(?)文庫本の展示となる。

この文庫は、言わずと知れた松本零士先生原作の劇場版『銀河鉄道999』を

私が小学校に上がると、小2か小3の頃ぐらいまで母が「読み聞かせ」をしてくれたのもあるし、父がアフォなほどの読書家だったせいもあるが、自宅の居間には父の大きな本棚があり、小説や文芸雑誌、そして新聞が常に手に届く場所にあった。

そんな父が小4の私に小学館のマンガ月刊誌『コロコロコミック』を与え、小遣いで買うことを許していた。そこですがやみつる『ゲームセンターあらし』に出会い、以来パソコン馬鹿として変態まっしぐらな人生を歩むことになるのだが・・・。

そもそも母が偉人の伝記を「読み聞かせ」で読むのが外国人ばかりなのが不満で、小学校の図書室で豊田佐吉の伝記に出会ってから、普通に本を読むようになっていたと思う。特にマンガが好きで読むというワケでもなかった。

この劇場版『銀河鉄道999』のノベライズ文庫は、たまたま古本屋で手に取り、購入して読んだのだが、マンガや劇場版アニメとはまた違うディティールの作品世界があり、非常に面白い読書体験となった。

思えば、この文庫を読んだことで『銀河鉄道999』のスゴさを正確に認識し、他の松本零士作品(マンガ)が読んでみたくなり、集めだしたキッカケになった・・・・・・今やガチヲタで本サイトを運営するほど立派な変態として生きている。

私が変態なのはともかく、この文庫で小説の面白さに目覚めたのも事実で、父の本棚から眉村卓(『なぞの転校生』や『ねらわれた学園』等が有名)のSF小説を拝借しては読むようになったものだ。

中学で本格的にパソコンと太宰治にのめり込んだので、今やこの手のノベライズ作品やラノベ等は全然分からないが、アニメ等のノベライズ作品を小中学生の内に読み、小説に興味を持って読書する習慣を得るというのは、今でも有効なんだろうか?

・・・読書しない人は、やはり本や雑誌なんか読まないし、仮に同じマンガを読んだとしてもその理解は天と地ほど違ったりするから、なんとも言えないのだが。

劇場版アニメをノベライズするとか、意味不明だろ?と思う人は、今の時代は多いかも知れない。そこで、あえてコンピュータOSに喩えて言うなら、マンガはGUIであり、小説はCUIだと言える。

マンガはコマ割りされた絵とセリフといった「見えているモノ」が世界のすべてであり、親しみやすく分かりやすいが、意地悪く言えばそれだけのモノでしかない。

小説は文字だけの世界であり(タマに挿絵ぐらいはあるカモ知れないが)、その作品世界の映像化と、直接文章で表現していない「言外」の部分に関しても、すべては読み手に一任される。つまり、目に見えていない世界へのアクセスが前提になっているのだ。

コンピュータOSの役割のひとつはファイル操作であるから、例えばファイルの削除やコピー、またはファイル名の変更といった操作の場合、Windows10のようなGUI(マンガ)OSの場合は、画面で見えているファイルにのみ操作が有効である。

ところが、UNIX系やLinux系のCUI(小説)OSの場合は、ファイルの削除やコピー、ファイル名の変更といった操作は、OSコマンドとワイルドカード指定が可能であるため、操作対象のファイルは画面に見えている必要はないのである。

GUI(マンガ)とCUI(小説)とでは、そもそも担う役割が違うため、どちらが優秀であるとかという話ではないし、どちらが良いといった話でもない。

Windowsの場合は歴史的に「DOS窓」(コマンドプロンプト)や、Windows PowerShellといったCUIツールが付属するため、GUIとCUIの美味しいトコ取りが出来るのであって、実際にDOS窓やPowerShellでファイル操作をするか?と言えば、人によって様々だろう。

要するにCUI(小説)の良さを知っているから、GUI(マンガ)の良さが分かるし、その逆もまた同様であることが言い得る。マンガと小説のどちらか一方しか知らないのでは、やはり「片手落ち」であろう。

そういった意味でも、この本は私にとって画期的で、目を開かれた作品だった。

関連記事

関連ページ

人気上位6ページ

「銀河鉄道999」名言・名セリフ集

私設松本零士博物館による「銀河鉄道999」の名言・名セリフ集です。松本零士の作品世界を名言・名セリフで楽しんで下さい。

松本零士 作品一覧 1960年代(昭和35~昭和44年)

1960年代(昭和35~昭和44年)の松本零士先生(22歳~31歳)の作品を一覧で紹介し、初出を明らかにします。SNSや

松本零士 代表作:銀河鉄道999

松本零士先生の代表作のひとつ、「銀河鉄道999」関連の展示作品を紹介します。

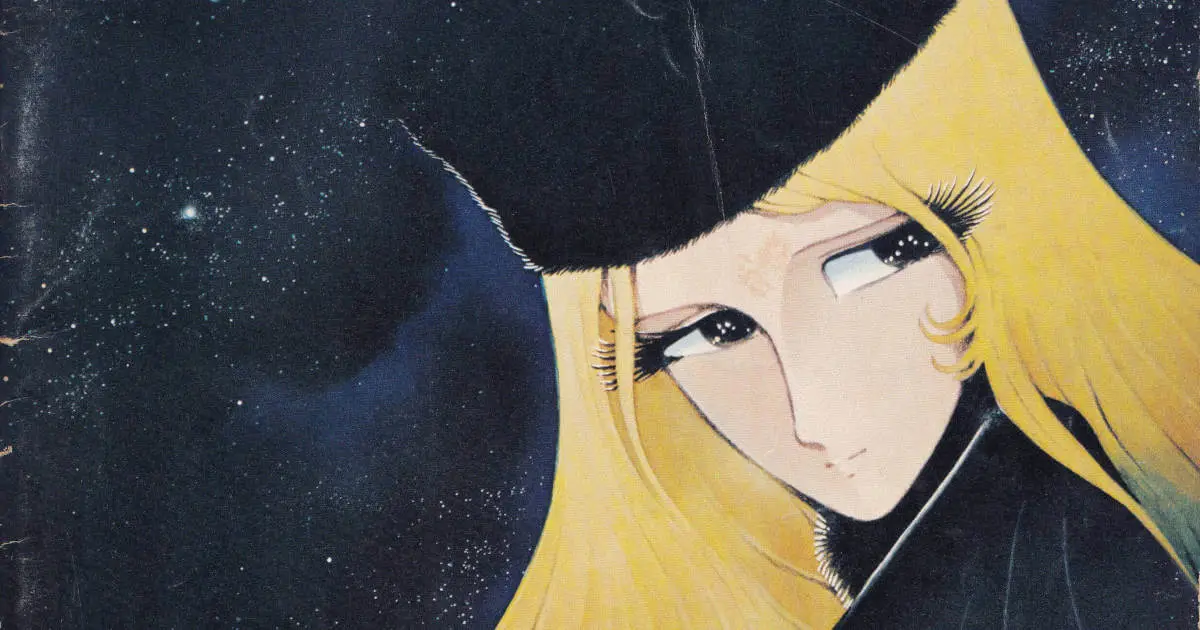

メーテルのモデルは実在した!そのカラー画像とは?

松本零士ファンなら、メーテルとスターシャのモデルはご存知かも知れない。しかし、カラーで高精細の画像を見たことがある人はお

お知らせ

「私設松本零士博物館」からのお知らせ

マンガ

私設松本零士博物館が展示しているマンガ一覧です。展示は随時追加予定ですが、TwitterDMや掲示板等からの展示リクエス

今日の人気上位6ページ

PHP

PHP:HypertextPreprocessor https://www.php.net/日本PHPユーザー

ケースハード(小学館)04巻

収録:「成層圏の神殿」など/初出:「シルクワームミッション」1993(平成05)年『ビッグゴールド』01月号/奥付:ビッ

陽炎の紋章(中央公論社)03巻

初出:「陽炎の紋章」1993(平成05)年『小説中公』01月号/奥付:中公コミック・スーリ スペシャル 陽炎の紋章 第3

天使の時空船(潮出版社)03巻

収録:「木製浮遊機」など/初出:1993(平成05)年『コミックトム』5月号/奥付:天使の時空船 <第3巻> 1995(

松本零士「時の輪の接する場所で」の解説らしきモノ

特攻隊に限らず、旧軍の兵士は「靖国で会おう」と約束した。松本零士先生は作品を通じて「時の輪の接する場所で会おう」と言って

DVD/き/銀河鉄道999エターナル・ファンタジー Making DVD

私設松本零士博物館・展示DVD一覧・き・銀河鉄道999エターナル・ファンタジー Making DVD